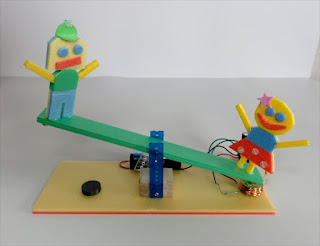

電磁石シーソーを作ってみました。

左下に置いているフェライト磁石を左右に動かすことで、

シーソーのスピードを調整することも出来ます。

左下に置いているフェライト磁石を左右に動かすことで、

シーソーのスピードを調整することも出来ます。

①

プラスチック製のボビンに0.35mmφのポリウレタン銅線(UEW)を

300回巻き、両端にブレッドボード用の配線コードを接続しています。

②

シーソは210mm×20mm×厚み5mmのスチロールボードを使用しました。

支柱はイスペットのフリーアームを6cmに切って使用しています。

中心にはダイソーの洋蘭支柱の被覆を剥がしたものを通しています。

一方には、フリーアーム5cmをホットボンドで固定しています。

(重さのバランス調整用です。)

シーソーの裏側 (両側とも) には、

ダイソーの6mmφのネオジム磁石をホットボンドで貼り付け。

片側1個ずつでも出来るのですが、

2個にした方が リードスイッチの反応が良く、作りやすいかも知れません。

③

シーソーにスチロールボードで作った男の子と女の子を乗せてみました。

あまり重い物を乗せると、シーソーが持ち上がりません。

④

右側がほんの少しだけ重くなるように、調整します。

重さのバランス調整用の板を右に回すと、右が重くなり、

左に回すと、左が重くなり、左に傾きます。、

⑤

回路はこのようにしました。

電解コンデンサ1000μFを使用していますが、それ以外の容量でも出来ます。

(下にコンデンサ容量を変えたときの動きの違いのわかるビデオを掲載しています。)

コンデンサ容量が大きいほど、振れが大きく周期は短くなります。

リードスイッチ単独でも

コイルと磁石が反発して浮かび上がりそうですが、

少し浮かび上がったところでスイッチが切れ、

すぐに落ちて 大きな振れになりません。

上のような回路にすると、

(1)リードスイッチがオンになった瞬間にコンデンサに電荷がたまっていきます。

(2)リードスイッチがオフになっても、

コンデンサからベース電流を流すことが出来るので

コイルとシーソーに貼った磁石の反発力が保たれ大きく上昇します。

ブレッドボードに組み立ててみました。

⑥

シーソーの磁石は、コイルの中心に位置するようにしています。

(もちろん、コイルと磁石は反発する極性にしています。)

⑦

リードスイッチは、実際に電源を入れて、

反応のいいところにセロテープで貼りました。

シーソーの裏側の磁石が、このリードスイッチに近付くと

リードスイッチがオンになります。

リードスイッチのガラス管の部分より、

ガラス管から出ている電極を磁石に近付けた方が反応がいいので、

磁石が最も近付くところ(コイルの真横)に電極部分を置いています。

シーソーの裏側の磁石が、このリードスイッチに近付くと

リードスイッチがオンになります。

リードスイッチのガラス管の部分より、

ガラス管から出ている電極を磁石に近付けた方が反応がいいので、

磁石が最も近付くところ(コイルの真横)に電極部分を置いています。

⑧

左側の下に ダイソーのフェライト磁石を1個置いています。

極性はこのようにしています。

もし、フェライト磁石が、シーソーの真下にあれば、

当然のことながら くっついてしまう極性です。

しかし、横にずらすと、反発する極性になります。

さらに、フェライト磁石を左右に動かすと、

シーソーが上下するスピードを調整することが出来ます。

もし磁石がない状態では、左が下がった時に

浮かび上がることが出来ません。

磁石の代わりに、シーソーの下に台を置いてもいいかもしれません。

ビデオで撮影してみました。

上の映像はコンデンサ容量が1000μFですが、

100μF、470μF、1000μFと変えて、動きの違いを見てみました。

1000μFを繋いだ時の、コイル両端の電圧波形です。

ブローブの先端を+極、グランドをコレクタに接続しています。

以上、私の考察で申し訳ありません。

原理のわかる方、ご意見を頂けると幸いです。

100μF、470μF、1000μFと変えて、動きの違いを見てみました。

1000μFを繋いだ時の、コイル両端の電圧波形です。

ブローブの先端を+極、グランドをコレクタに接続しています。

リードスイッチがオンになった瞬間に、

コイル両端の電圧は一瞬の間に上下変動をしています。。

これはリードスイッチの動作時間0.5m秒の間に

チャタリングが発生していることによるものだそうです。

私は当初、ベース電流の供給元が

コンデンサからリードスイッチに代わることによる

自己誘導起電力によるものかと思っていましたが

確かに波形をよく見ると、1回のみの上下変動ではなく

短い期間(恐らく0.5m秒)の間に数回上下変動しているように見えます。

ベースと正極間(リードスイッチの両端子)の波形です。

ブローブの先端を+極、グランドをベースに接続しています。

リードスイッチがオンになった瞬間、

短絡状態となり電位差がなくなっています。

ブローブの先端をベース、グランドを-極に接続したときの波形です。

コンデンサ両端の波形でもありますが、

ベースーエミッタ間でもあります。

0.7~1Vを繰り返しています。

実際には、ピーク時の コンデンサ両端の電圧は1Vより高いかも知れません。

なぜなら、電池で実験してみたところ、このようになりました。

左の図はベースに抵抗(100Ω)を入れたとき、右は抵抗がない状態です。

(今回の装置のように抵抗がない状態では

ベース電流は定格50mAを超えているかも知れません。

トランジスタの発熱は全くありません。)

゚゚・*:.。,,。.:*"゚゚・*:.。,,。.:*"゚゚・*:.。,,。.:*"゚゚・*:.。,,。.:*"

見た目でも

1000μF方が100μFに比べ、振幅が大きく周期が短いことと、

1000μFの方が、コイルに近いところまでシーソーが落下することが

わかります。

なぜ、振幅と周期に差が出るのか?考えてみました。

① リードスイッチがオンになった瞬間から上昇は始まるが、

その後リードスイッチがオフになっても、

1000μF方が一気に大量のベース電流を流し、

しかも長時間流すことが出来るので大きく上昇する。

② 1000μF方が大きく上昇して、高いとこから落下するので、

コイルに近付いたところで速度が速く、

リードスイッチがオンになるときには

コイルにより近いところまで落ちている。

③ コイルに近いと、より反発力が大きくなり、高いところまで上昇する。

④ 勢いよく上昇するので、周期は短くなる。

原理のわかる方、ご意見を頂けると幸いです。

これ以外の実験や工作も掲載していますので、

こちらも見てみて下さい。

Chieさんこんばんは、シーソー面白いですね、フェライト磁石の位置でスピードが変わる事とコンデンサとトランジスタを組み合わせた回路が勉強になりました。参考にさせて貰います。

返信削除私は今、回転振り子のからくりを作っています、完成しましたらブログに動画をアップします。

私の住んでいる町では、NPO主催で毎年夏休み子供からくり教室が開催されます、今年は私が講師になりピエロ一輪車綱渡りを作りました。ボランティアですが元気な内は続けたいと思っています。

啄童さん、早速見て下さってありがとうございます♪

削除「回転振り子のからくり」楽しみにしています♪

「ピエロ一輪車綱渡り」、夏休みの「子供からくり教室」で作られたんですか~?

これですよね?

https://www.youtube.com/watch?v=fk-SqQzIb_A

「からくり猿の電動一輪車」もそうですが、これも素晴らしいですね。

私もからくり教室、受講したかったです。。。

とてもいい動きですね。詳しい説明で、意図するところがよく分かります。右回りの復元力をフェライト磁石でコントロールする方法も素晴らしいです。リードスイッチがONになるタイミングはシーソーの女の子側がどの位置辺りでしょうか。コンデンサーを入れることで時定数を持つ自己保持回路みたいです。本当にいいですね。

返信削除渡辺聰明さん、早速見て下さってありがとうございます♪

削除リードスイッチがONになるタイミングはリードスイッチを置く位置によっても変わりますが

今回はネオジム磁石がボビンに当たるか当たらないかの辺りです。

リードスイッチをもう少しネオジム磁石に近付けると、ボビンよりだいぶん上で反応し振れが小さくなります。

当初タイマーIC555で、コイルに流れる電流の時間調整をしようかとも考えたのですが、この方が簡単で良かったです。

私の見逃しかもしれませんが、オシロスコープの波形と説明有難うございます。昨日は気づきませんでした。御蔭でよりよくわかりました。帯電量ゼロのコンデンサーは両端子間の電位差もゼロなので接続はその瞬間、相手を短絡したと同じと考えています。本当に"いい電子タイマー"です。

返信削除コンデンサ容量を変えた時のビデオと電圧波形は今朝追加したのですが、

削除電圧波形が間違っていて、先ほど改めて修正しました・・・(^^;

なんだか、ミズばかりしていて 落ち込んでいます・・・(-"-;)

「リードスイッチがオンになった瞬間に、自己誘導起電力が発生しているのかなぁ?」

返信削除これはリードスイッチがオンになった時のひげのことを言っているのですよね?私はリードスイッチがオンになった時実際にはチャタリングが起こり短時間にオンオフをくりかえしているため、オフのときに発生した起電力を見ているのではないかと思います。オンになるときの事故誘導起電力は電流の増加を妨げる方向に発生するため電流の変化率が小さく、電圧変化では観察しにくいと思います(電流を観察すれば、立ち上がりが鈍るのは見える)。

Tsuyoshi Fukutake様、

削除リードスイッチのチャタリングが原因とのご意見を頂き、ありがとうございます♪

ひょっとするとそうなのかも知れないですが、

もしそうなら、ベースと正極間(リードスイッチの両端子)の波形にももう少し歪があってもいいのかなぁ?と思ったりもします。

ベースと正極間(リードスイッチの両端子)の波形の0Vの約0.1秒間のところですが、

少しギザギザになっているところがチャタリングですね?

これくらいの、チャタリングでもコイル電圧が大きく変化するものかしら?

もしチャタリングが原因なら、リードスイッチがオンになっている約 0.1秒間、

ずっとコイル電圧も変動するのでは?とも思ってしまいますが、コイル電圧の上下の振れはほんの一瞬です。

チャタリングはスイッチがオフのスイッチがオンになる瞬間、あるいはオンのスイッチがオフになる瞬間の短い時間に起こる現象です。オンになっている間中チャタリングをしていたらそれはスイッチの故障。

削除ベースと正極間の波形の歪の意味が分かりませんがここはオフなら電源電圧-ベース電圧、オンなら0Vになるはずです。

コイルの電圧変化は逆起電力によるもの。流れている電流がオフになるときの電流の変化速度に比例した電圧が発生するので大きな電圧が観察されます。簡単に試すのでしたらコイルに並列にLEDを電源と逆向きにつないで1.5Vの電池をつないだり放したりすれば放した瞬間にLEDが点灯するのが見えます。

よく考えるとそうですよね・・・(^^;

削除普通のスライドスイッチなどを考えればよかったですね。

コイルの電圧変化の下に伸びているところは

コイルがオフになったときの逆起電力によるものは理解できますが、

上に伸びているところは何なのでしょうか?

オン時の自己誘導起電力ではないのでしょうか?

チャタリングは実際生じていると思います。チャタリングにたいして無対策のカウンターにつないだら数回から十数回をカウントしましたので。私も似たような回路で試してみます。

返信削除ベースと正極間(リードスイッチの両端子)の波形の0Vの約0.1秒間のところですが、

削除少しギザギザになっているところがチャタリングですね?

これくらいの、チャタリングでもコイル電圧が大きく変化するものかしら?

もし、変化するなら、チャタリングが起きている約 0.1秒間の間、

ずっとコイル電圧も変動するのでは?とも思ってしまいますが、コイル電圧の上下の振れはほんの一瞬です。

同様の回路で試して頂けるとのこと・・・お手数をおかけして申し訳ないですがどうか宜しくお願いします。

100均のゆらゆらを使ってこのようなしーそは、できますか?

返信削除写真➄の下 文字が脱落.電解コンデンサ1000F => 1000μF

返信削除ご指摘頂き、ありがとうございます。

削除修正致しました。