今ではすっかりお馴染みの、100円ショップのソーラーガーデンライト。

庭に立てておくと、昼間にソーラーから二次電池に充電し

夜にLEDが点灯します。

光センサーなどで照度を感知して

暗くなるとLEDが点灯するの?って思いきや

暗くなるとLEDが点灯するの?って思いきや

ソーラー電池から基板に流れる電流で制御しているようです。

また中を開けると、1.2Vのニッケル水素電池が1個だけ。

これでLEDを点灯させています。

(LEDは順方向電圧の最も低い赤色でも1.7V以上の電圧が必要です。)

制御用のIC1つで、

①ソーラーからの入力電流の強弱でLEDをオンオフさせる。

②暗ければ1.2VでLEDを高速点滅させる。(発振回路)

①ソーラーからの入力電流の強弱でLEDをオンオフさせる。

②暗ければ1.2VでLEDを高速点滅させる。(発振回路)

商品によって、使われている基板が異なっていたり、

付属の二次電池の形が違ったりしますが、

基本的な仕組みは同様のようです。

今回使用したのは

中には単4のニッケル水素電池(1.2V 200mAh)が入っています。

ちなみにダイソーで1個100円の単4のニッケル水素電池(ReVOLTES)は

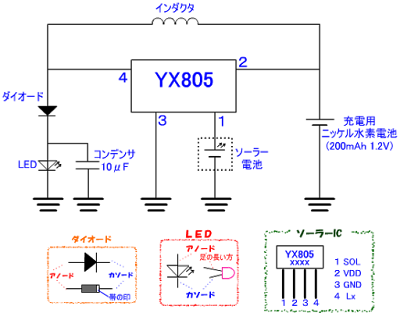

制御用のICはYX805が使用されています。

YX805のデータシートはこちらです。

改造前の製品は このように接続されています。

<改造その1>

7色に変化するLEDを光らせる。

この基板でLEDを点灯させた場合、

LEDの端子電圧は下のようにオンオフを高速で繰り返しています。

製品についてる白色LEDを7色に変化するイルミネーションに取り換えても

常に最初の1色 (赤色) しか光りません。

製品についてる白色LEDを7色に変化するイルミネーションに取り換えても

常に最初の1色 (赤色) しか光りません。

ではどうすれば、7色に光るLEDを点灯させることが出来るか?は

データーシートの右下に書いてあります。

整流用のダイオードは順方向降下電圧の低い

ショットキーバリアダイオードを使用しました。

(整流用ダイオード1N4007でも光りますが、光り方が弱いです。)

私の手持ちのダイオードでは、

ショットキーバリア ≒ ゲルマニウム > 高速スイッチング>1N4007

の順でいい感じでした。見た目だけの感じですが・・・)

私の手持ちのダイオードでは、

ショットキーバリア ≒ ゲルマニウム > 高速スイッチング>1N4007

の順でいい感じでした。見た目だけの感じですが・・・)

コンデンサ10μFはセラミックコンデンサを使用しました。

コンデンサがなくても、7色に変化しますが電圧は変動しています。

(下の波形図を見て下さい。)

①

基板からLEDを切り離し、ミノムシクリップを繋ぎます。

②

その他はブレッドボードで組み立てました。

コンデンサありの場合のLEDの端子電圧です。

発光色によって電圧が変化します。

コンデンサなしの場合のLEDの端子電圧です。

発光色によって最大値、最小値、周波数が変化します。

コンデンサあり、なしともに同じように光っているように見えますが

波形は全然違いますね。

<改造その2>

暗くならなくてもスイッチオンで光らせる。

ソーラーガーデンライトの良さは

暗くなると自然に光りはじめる点かも知れませんが、

「1」からソーラーを外して、充電池に並列に接続します。

充電池からの逆電流防止のため

ショットキーバリアダイオードを直列に入れておきます。

①

ソーラー(白)、充電池(赤)ともに正極側のコードを切断

ソーラー側(白)にショットキーバリアダイオードのアノードを直列に接続

充電池からの逆電流防止のため

ショットキーバリアダイオードを直列に入れておきます。

①

ソーラー(白)、充電池(赤)ともに正極側のコードを切断

ソーラー側(白)にショットキーバリアダイオードのアノードを直列に接続

<改造その3>

相互誘導でLEDを光らせる。

この基板は高周波発振(周波数 約270kHz )なので、

一次コイルは0.2mmφのポリウレタン銅線を20回

単1乾電池に巻き、抵抗100Ωを直列に接続しています。

抵抗がない方が明るく光るかも知れませんが、ないとインダクタが少し熱くなります。

抵抗がない方が明るく光るかも知れませんが、ないとインダクタが少し熱くなります。

二次コイルは0.1mmφのポリウレタン銅線を150~200回

単1乾電池に巻き、赤色と緑色のLEDを逆向きの並列接続にしています。

一次側コイルの端子電圧です。

二次側コイルの端子電圧です。

これ以外の実験や工作も掲載していますので、

こちらも見てみて下さい。