高電圧発生装置を使って、フランクリンモーターの変形版を作ってみました。

高電圧発生装置の作り方は

http://eneene7.blogspot.jp/2016/10/blog-post.html

こちらを参照して下さい。

高電圧発生装置の作り方は

http://eneene7.blogspot.jp/2016/10/blog-post.html

こちらを参照して下さい。

①

材料を切り出します。(サイズは適当で構いません。)

・木材 (20cm×8cm、0.8cm角×8cm 2本)

木材部分は発泡スチロール他 どんな素材でもOKです。

・塩ビ板(硬質カードケース利用) (直径10cmの円形、0.8cm×5cm 2枚)

・発泡スチロール棒 (2cm角×6cm 2本) 木材でもOKと思います。

・ストロー (2cm 2本)

・リード線 (5cm 2本)

・アルミ箔 (1cm×5cm 2枚)

②

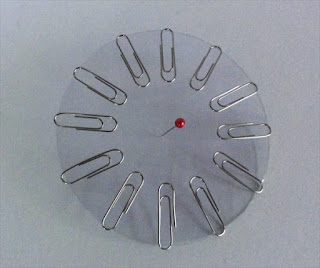

円形の塩ビ板の中心に待針を刺して、

周囲に12個のクリップを等間隔に挟みます。

(隣のクリップと接触させないよう、5mm以上は間隔をあける。)

③

0.8cm×5cmの塩ビ板の上の方に穴を開け(一つ穴パンチ利用)

木柱にセロテープで貼り付けます。

貼るときに、穴の位置を0.5~1mm程度、上下にずらしておきます。

④

木板の真ん中あたりに木工用ボンドで貼り付けます。

間隔は、待針の長さより5~10mmほど短めにします。

⑤

ボンドが乾いてから、②のローターの待針を

塩ビ板のパンチ穴に挿入します。

0.5~1mm程度高い方の柱に待針の球形部分を、低い方に針の部分を挿入します。

写真のように ほんの少し斜めになって待針の球で支える感じです。

⑥

電極を作ります。

アルミ箔 (1cm×5cm)の端の方にリード線 (5cm)の

被覆をはがした部分をテープで貼り付けます。

電極を作ります。

アルミ箔 (1cm×5cm)の端の方にリード線 (5cm)の

被覆をはがした部分をテープで貼り付けます。

⑦

これを発泡スチロール棒 (2cm角×6cm)の上部にテープで貼り付けます。

アルミ箔の先の方は少し丸めておきます。

⑧

アルミ箔とクリップの間隔が1mm程度離れるように

両面テープで⑦を木板に貼り付けます。

⑨

高電圧発生装置を繋ぐときは

接続箇所に長さ2cmのストローをかぶせて、

接触しても衝撃が起きないようにしておくと安心です。

これで完成で~す!

トグルスイッチを入れ、最初 手で少し回すと、回転を続けます。

①

回している途中で電極の調整をするときは、

絶対に手で触らないで、ストローを使用して下さい。

②

トグルスイッチを切っても、コンデンサに電荷が残っているので暫く回転を続けます。

回転が終わってもまだ電荷が残っているので

電極に触る場合は放電をさせてからにしましょう。

<「高電圧で回るモーター (フランクリンモーターの応用)」の自由研究>

回転する原理は静電気で回る「フランクリンモーター」と同じです。

高電圧発生装置のコンデンサのカソード側から電極(アルミ箔)に負電荷が移動し、

電極と接触したクリップに負電荷を受け渡します。

すると電極、クリップともに負に帯電するので、

クリップはアルミ箔に反発して逃げようとします。

少し離れたところには、コンデンサのアノード側に接続された電極があります。

クリップの負電荷はアノード側の電極に引き寄せられます。

電極間の電位差は大きいために

大きな運動エネルギーを得て、回転をします。

静電気で回る「フランクリンモーター」はこちらをご覧ください。

http://eneene7.blogspot.jp/2016/01/blog-post_35.html